It was a hot and stormy night, am Freitag des 17. Juli.

Die Türklingel, noch ein fremdes Geräusch, ertönt (gefühlte) alle fünf Minuten im Zeitraum von sieben bis halb neun Uhr abends. Beim letzten Klingeln ist die 1. Stufe der Konditionierung abgeschlossen – Klingelton löst ein Bewegungsreflex in Richtung Eingangstür aus. Konditionierungsstufe II: Differenzierung zwischen Haustürklingelton und Wohnungstürklingelton.

Stilsicher bringen Gäste Wohnungseinweihungsgeschenke: Becherchen mit Samen der Pfefferminze für Balkonbegrünung, Bücher, die vom Teeweg erzählen (Großes Kino), Brotmesser (Evasel fackelt nicht lange rum mit Leihbrotmesser – „Hier haste nun ein Eigenes.“), Biene-Maja-Bleistift mit Radiergummi zum draufschrauben – kann man immer gut gebrauchen – man findet nie die Scheißradiergummi (überhaupt überreicht Susasel ihre ganze Beute aus der Kindergartensommerfest-Tombola „Ich hatte heute Glück im Spiel.“), Röster der Marke Siemens, mit dezent grauem Kunststoffgehäuse (Dauerleihgabe), Knisterbadesalz (s. o. unter „Tombola“)…Geschenke, Geschenke – da war was.

Nach jedem Klingeln, Führung durch die Wohnung, insgesamt fünf davon. „Hier das Bad – viel zu groß, braucht kein Mensch.“ „Ja, das Geschirr wird im Badezimmerbecken abgespült.“ „Kenn’ ich. Hatte ich auch, als ich auf die Küche wartete. Total doof.“ „Deshalb die Pappteller.“ „Klar.“ „Gläser könnt ihr aber schon benutzen, sonst fühlt sich das an, wie am Campingplatz in Bibione.“ Bei den Temperaturen, eher Eilat.

Alle unterschreiben die Geburtstagskarte/Gutschein für Damsel Pé. Wir schenken Dir, liebe Pé, einen Theaterbesuch mit uns im Schlepptau. Marstall. Flaubert. Madame Bovary. Termin noch offen.

Als wir vollzählig sind, muss zunächst in die Wirtschaft gegenüber, wo uns der freundlich-unkomplizierter, bestens gelaunter griechischer Wirt Stühle ausleiht (Klar, bei diesen Temperaturen fühlt er sich wie zuhause – mutmaßlich Thessaloniki, dem Kneipenschild nach zu urteilen. Wenn ich eine ukrainische Kneipe eröffnen würde, wäre „Bukowina“ mein eindeutiger Favorit für den Imbiss Namen, auch wenn niemandem das was sagen würde. Irgendetwas mit Wodka geht nicht, ist ein russisches Wort. Donbas wäre inzwischen geografisch einwandfrei, politisch jedoch nur schwer verortbar. Höchstens noch Borschtsch, weil Dnipro durch Belarus bis zum fernen Russland fließt, Borschtsch hingegen, oder das was man im Westen sich darunter vorstellt, ist unmissverständlich ukrainischen Ursprungs; ein kurzer Abstecher in die Borschtschhistorie auf der russischen Wikipediaseite: sie können sich winden, wie sie wollen, etymologisch haut es einfach nicht hin, da – laut wikipedia.ru – „Beete“ auf russisch, vom griechischen „seukla“ abgeleitet, „svekla“ heißt – klingt ganz nach Borschtsch, nicht; im Ukrainischen ist das Wort für Rote Beete „burjak“ – no brainer. Die Liste der Ursprungsländer fängt zumindest mit Ukraine an, dicht gefolgt von Belarus und Russland, dann Lettland, Polen ganz zum Schluss: das russisch-polnische Verhältnis – schon immer angestrengt und unversöhnlich – man gönnt einander rein gar nichts.). Im Gänsemarsch („Jeder bitte nur ein Stuhl“) trippeln wir zurück. Trotz Stargaststatus ist der Stargast vom Stuhlschleppen nicht verschont: Susasel und er gehen voraus, während wir noch mit dem Wirt schwatzen und die Leihgabe protokolieren. Dann erst mal 6 Stühle und 7 Personen in den 13-Personen-Aufzug stapeln – Tetris, für die, die das Spiel noch kennen und sich daran erinnern. Dabei die Frage: Wie passen 13 Personen da rein? – ein Bild kommt auf: Wange gegen die fremde Achselhöhe gequetscht – da nehme ich lieber die Treppe – auch in den siebten, aber ohne Stuhl – die urige Massivholzvariante ist bei der Hitze eher unhandlicher Granitblock, mit jedem Schritt an Gewicht zunehmend – Dagsella trippelt barfuß durch die asphaltierte Ramersdorf-mit-einem-Hauch-Haidhausen-Anlage – neue Schuhe blieben in der Wohnung. Vehemente Beteuerung auf mein mütterliches Geheiß hin „Hier Birkenstocks, blasenfreundlich, die gleichen, die du auch hast, ja fast die Deinen, schau die vertraute Tarnoptik. Sie waren schon in Thailand, energetisch also safe.“ Danke, nein.

Stühle auf dem Balkon um Jean herum: Zitronenkuchen (Zitrone oben drauf, statt drin), Gurken- und Karottensalat, Taboulé („beim schnippeln die Zeit aus den Augen verloren“), scharfe türkische Ziegenkäseschmiere (Damsel Pé weist mich darauf hin, dass da Chilistückchen drin sind: äh, Ja!), Tzatziki in rauen Mengen, Baguette (gezupft und nicht geschnitten), Ciabatta, Traubensaft, Kräcker und gekühlte Honigmelone. Pappteller fliegen samt Inhalt uns um die Ohren – Riedelgläser wackeln bedrohlich im Wind (gewichtlos da mundgeblasen). Das Vorhaben, die stürmisch böige Dämmerung mit Grablichtern gemütlich auszuleuchten, scheitert.

Bei der Recherche der Herrndorfschen Musikvorlieben entdecke ich Anne Boleyns Requiem – the extremely accomplished lady vertrieb ihre Zeit im Tower of London – ihre Hinrichtung antizipierend – mit Komponieren. Dem Liedcharakter nach zu urteilen, befand sich die Königin von England, zweite Frau Heinrich des VIII (je nach Konfession: für Protestanten, 1. Frau Heinrichs, für Katholiken, Konkubine), Mutter der zukünftigen Königin von England Elisabeth I, Schwester von Heinrichs Mätresse und folglich Tante der vermeintlichen Bastarde und Märtyrerin, irgendwo zwischen der 4. und 5. Phase des Kübler-Ross’schen Models. Mit „O death, rock me asleep“ eröffne ich die Diskussion – Musik ist herrlich abstrakt und rührend – in der Renaissance ohnehin betörend in Dur mündend. Beim Aufräumen am Nachmittag, (36 Grad im Schatten) hörte ich „Das Wohltemperierte Klavier“. Über die ärgsten Phasen der epilepsiebedingten akuten Geräuschverzerrung berichtete Herrndorf, dass nur „Bach geht immer“ – wahrscheinlich weil rein rational, wie schöne Analytische Geometrie.

„14.7. 2012 23:22

Musik höre ich ja epilepsiebedingt schon lange nicht mehr, Musik fast immer falsch, fast jede Musik falsch. Richtig nur: Bach. Bach geht immer. Ging immer, war immer richtig. Hirnrichtige Strukturen, ahnte man ja schon lange. Auf Youtube über Gould kommend jetzt BRAHMS Piano Concerto no.1 in D minor. Geht auch.“

Nachtrag

Von Gould gespielten Bach ist sublimierter Bach, die Zusammenfügung ist eine wundersame schöpferische Synthese – Wahn und Vernunft.

Vernunft und Mitgefühl.

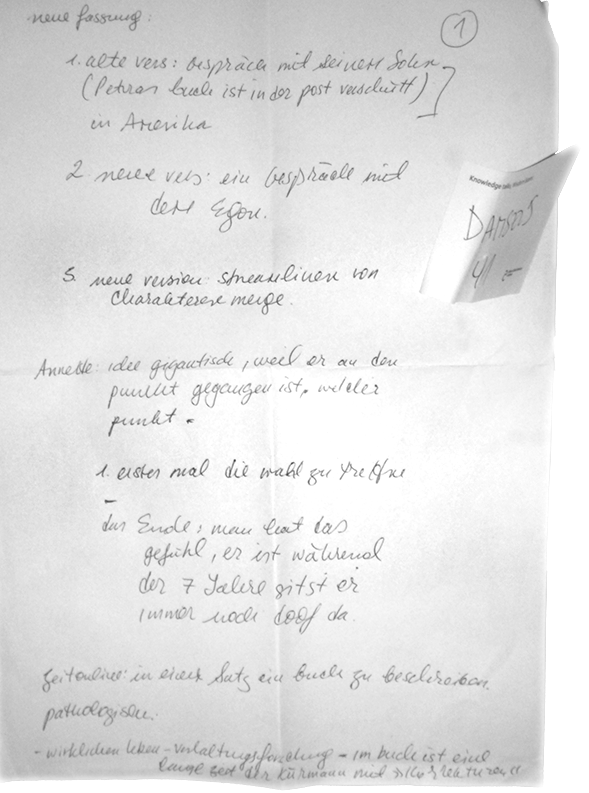

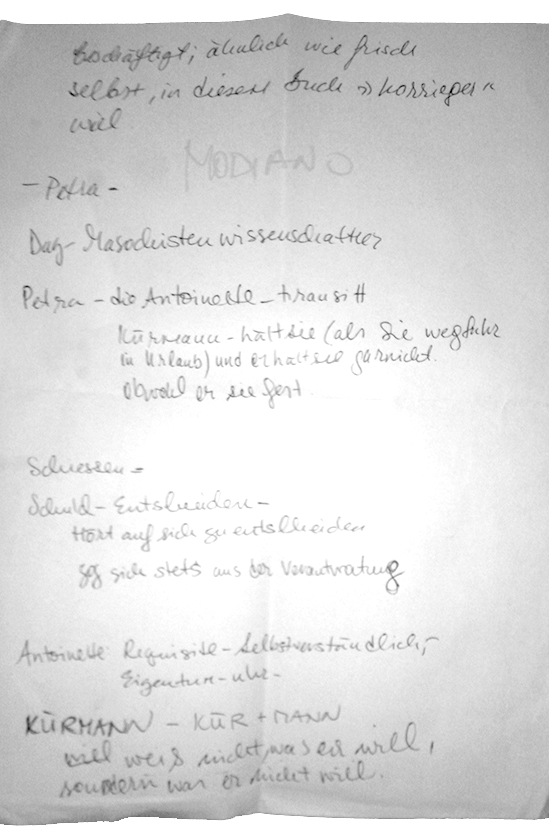

Im Laufe des regen Sich-Mitteilens entwickeln sich ein Vernunft- und ein Verständnis-Lager. Ich, die kritische Verstand gesteuerte Flanke, die anderen, voller Verständnis und Anteilnahme. Während ich scheinbar unbarmherzig den Blogger (jemand, der an einem Blog schreibt) und sein Blog zerpflücke, gnadenlos die Absenz vom künstlerischen Funken, Katharsisgedöns, anprangere, plädiert der Rest für die sympathische Einmaligkeit der authentisch-rohen Allürenlosigkeit, die ein verzerrungsfreien Einblick in die Bewusstwerdung der eigenen Endlichkeit gewährt. Ich bin kurz vorm Ausrasten: sollte nicht gerade ein Autor – Anatom der Psyche – sich der naiven, irrig-tröstenden Scheuklappen der Verdrängung mit der Berufung zur Schriftstellerei entledigt haben?

Die Böen zerren weiterhin an sommerlichen Ein-Hauch-von-Nichts-Kleidungsstückchen, Plastikbecher sind zu Windlichtern umfunktioniert, mit mittelmäßigem Erfolg, wir diskutieren nun auch über Euthanasie, die Selbstbestimmung usw. Da sind wir alle gleichgesinnt: das würdelose Dahinsiechen, das den-Nahestehenden-auf-den-Sack-gehen, das ist nicht so gut. Verständlich ist jedoch, dass, kulturell bedingt, am selbstbestimmten Lebensende noch das Etikett des Selbstmords anbabbt, somit – ab in die Hölle, mit unserem Wertesystem schwer zu vereinbaren. Der Stargast erklärt, es käme davon, da immer noch die Meinung weitverbreitet sei, der Herr schenke uns das Leben, der bestimme auch dessen Dauer. Ich denke und meine, Herrndorf erwähnte es irgendwo ebenfalls, die Entscheidung einem Glauben anzugehören ist auch eine bewusste Entscheidung, ein klein Stück seines freien Willens einzubüßen oder für Antworten, Eindeutigkeit, das Gefühl der Sicherheit und Schutz einzutauschen: eine Religion oder Dogma befreit vom lästigen Selber-Denken, von Verschwommenheit und dem alles verschlingenden Chaos – ein schmuckes Gedankenhäusle hat ja jemand schon zusammengezimmert – durch die Tür, die linke Reihe, jeder nur ein Kreuz.

Nach Damsel Pés Geschenkgutscheinkartenübergabe entsteht ein Missverständnis: meine Behauptung, Damselnette lehne das gemeinsame Lesen von Madame Bovary ab, sei falsch. Ja nein, ja nein usw. Damselnette ist verwirrt, ich grübele nach und stelle fest, nein, ich irre, es war Anna Karenina. Es folgt eine Erzählung von den Sommerferien mit 17 oder 18 Jahren. Meer-und-Strandaufenthalt mit der besten Freundin, in Dauer-Tolstoi-Verzückung – sie lesen sich das Buch gegenseitig am Strand laut vor: Bonjour Tristesse.

Stellenweise muss ich mich vollends auf das Balancieren des beladenen Papptellers auf meinem Schoß konzentrieren. Susasel kommentiert Herrndorfs extreme Emotionalität und Empfindsamkeit – ich horche begeistert hin während mein Essen gemächlich vom Teller auf das weiße Schahrasadgewand gleitet. Die coole abgeklärte Diegese des nahenden Lebensendes strotzt von klassischen Paradoxien: Ja, Herrndorf war ein höchst emotionaler Mensch, er erfuhr die Umwelt mit der Breitseite der Gefühle – dieses Erkenntnis oder den Eindruck entsteht TROTZ seiner Bemühung nüchtern oder als pfiffiges Arschloch zu erscheinen; ein Atheist, der auch jede andere Form von Esoterik energisch missbilligt, äußert den Wunsch, seine letzte Ruhestätte mit einem christlichen Symbol zu kennzeichnen, beispielsweise (auch hier, die auffällige kokette selbst-abwertende Bescheidenheit):

„19.7. 2013 8:12

Am liebsten das Grab in dem kleinen Friedhof im Grunewald, wo auch Nico liegt. Und, wenn es nicht vermessen ist, vielleicht ein ganz kleines aus zwei T-Schienen stümperhaft zusammengeschweißtes Metallkreuz mit Blick aufs Wasser, dort, wo ich starb.“

Wir können nicht wissen, wie er vor der Diagnose war, folglich, wie und ob sie ihn veränderte – das erschwert das Beurteilen, was das Kenntnis über das unmittelbaren Ende mit einem anstellt. Klar, seine Freunde, für die, die Chronik zunächst gedacht war, sind in dieser Hinsicht uns gegenüber im Vorteil.

Es ist, trotz allem, eins des besseren Nabelschaujournals, das Dank des imminenten Endes überschaubar bleibt, im Gegensatz zu, beispielweise, den unerträglichen Anaïs-Annalen, die sich fast ins Bhagavad Gita-esque ausdehnen.

Sein Schreibstil, seine Erscheinung, das eindringlich Menschliche – unwiderstehlich liebenswert.

(Auszüge aus dem Blog Arbeit und Struktur)