Das Herrumirren im Dunst des Abschweifens

Vor meiner Abreise in den/die Schwabinger Literatursalon und Boxschule führe ich ein kurzes Telefonat mit Steffsel, die sich meldet, um aufgrund einer grippalen Erkrankung abzusagen. Wir wollen noch die manischen, narzisstischen, und histrionischen Aspekte des Helden untersuchen. Ich will gute Besserung wünschen. Ich will in der streng geschnürten fachmännischen Zusammenfassung von Verhaltensstörungen handfeste Belege für meine Auslegung der Kurzgeschichte finden und eine Glaubensgefährtin gewinnen.

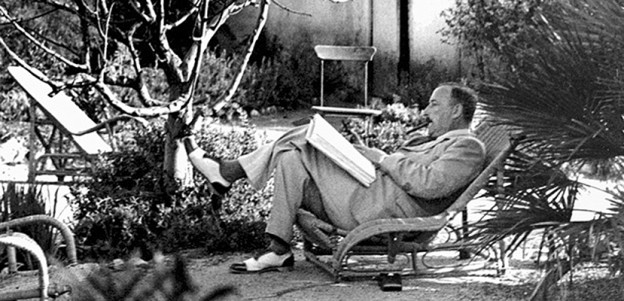

Das dichte, beklemmende Wucherpathos und wahnhafte, exaltierte bis hysterische Verhalten des Ich-Erzählers (Cluster B) zwingen den Eindruck einer depressiven Persönlichkeit auf. Ohne generell das Leiden an Persönlichkeitsstörungen zu bagatellisieren, ist „charakterlicher Schlaffi“ dennoch die finale Ferndiagnose – es ist jedoch inzwischen unklar, ob noch vom schizophrenen Helden oder seinem Schöpfervater die Rede ist. Eine Blitz-Selbstanalyse offenbart: meine abwertende Haltung dem Helden und seinem Autor gegenüber könnte durch die Sekundärliteratur – Vorlesungen zur Russischen Literatur– entstanden sein. Darin erörtert Nabokov seine Aversion gegen Dostojewskij und dessen Werke. Aber auch der zu Gemüte geführte 7-Teiler des russischen Fernsehens, dessen Ausstrahlung glücklicherweise mit unserem Lesestoff zusammenfällt, zeichnet ein nicht eindeutig heldenhaftes Bildnis des Schriftstellers: feige hangelt sich Fjodor Michailich entlang der Rocksäume von verarmten Opportunistinnen, Venus-im-Pelz-Revolutionärinnen, wohlhabenden Tanten, Aktricen, usw. Und weil es schön zum Stereotypen des zwiespältigen Helden passt, erschafft die Serie einen frömmlerischen, notorisch-leidenden narzisstischen Versager, der sich zum hypersensiblen Märtyrer und alleinigen Experten der „russischen Seele“ hochstilisiert. Dabei erscheinen sogar die epileptischen Anfälle wie eine rührselige Selbstinszenierung. Der Spielsucht unterworfen, taumelt Fjodor Michailich schweißgebadet von einem finanziell ruinösen Unterfangen ins Nächste und nutzt sein Talent lediglich als notgedrungene Erwerbstätigkeit, um sich die Gläubiger vom Leibe zu halten. Am liebsten wäre er – Dostojewskij – ein wohlhabender Aristokrat wie Graf Tolstoi, der sich einen Dreck ums Geld scherte und unbekümmert den Muzhik mimte.

Willig lasse ich die Meinungen Anderer auf mich Einfluss nehmen.

Mit einer Mindmap des Wiedergekauten ausgestattet, begebe ich mich in den/die Schwabinger Literatursalon und Boxschule, um am Vorabend des St. Valentinstages – der Tag der Liebenden – mein Missfallen an Dostojewskijs Weiße Nächte kundzutun. Auf die Eindrücke der drei anwesenden Damsels bin ich neugierig, wähne Dostojewskijs Rehabilitierung jedoch als unwahrscheinlich.

Ferien (Dagdamsel), Krankheit (Steffsel) und Umzüge (Evasel) sind für die sehr intim gewordene Runde verantwortlich.

Vielleicht ist es der trügerische Glaube, ein Gespräch zwischen einer überschaubaren Teilnehmerzahl mit kategorischen Ansichten gegenüber dem Lesestoff sowie dem Verfasser bedürfe keiner Navigation, der uns auf eine fast sechsstündige Diskussionsodyssee schickt; nach mehrmaligem Zuprosten setzt sich die Idee des sich treiben Lassens einvernehmlich durch, ein Lebensentwurf, den schon Chet Baker mit dem vom Jimmy McHugh und Frank Loesser komponierten Lied „Let’s get Lost“– Hymne der Irrfahrt – besang und beblies, wonach wir von Parenthese zu Parenthese trippeln, unterbrechen und brechen ab, kehren um und kreisen umher.

Ein Gastgeber, der an der regionalen Angst, das Knauser Image der Schwaben wiederlegen zu müssen, leidet, neigt bei Aufwand und Umfang der Verköstigung zu vorbeugender Übertreibung. Für Gamsel ist die größtmögliche Katastrophe, es könnte durch Fehlschätzungen und Annahmen zu einer akuten Knappheit der Speisen kommen und die Gäste verließen ihre Tafel, ein kleines Etwas noch vertragend. In der Hoffnung, das Unglück durch Vorausberechnung zu vereiteln, stürzt sich ein von solchen Sorgen geplagter Gastgeber in die akribische Recherche und Planung: der Tisch biegt sich vor Nahrungsüberfluss und es gäbe auch noch tadschikischen Wodka hinten im Bauernschrank.

Schon „der große Schweiger“ Helmuth von Moltke d. Ä. wusste: „kein Plan überlebt die erste Feindberührung.“ Mag sein, dass die praktische Veranlagung des Militärstrategen an seiner mecklenburgischen Herkunft lag – die schwäbische Gastgeberin dagegen ist entsetzt und fassungslos, als sich herausstellt, dass das tiefgefrorene elsässische Flammküchli für den vegetarischen Verzehr ungeeignet ist , sodass der Damsel, die sich nur fleischlos zu ernähren vermag, nun eine Schale Chips und Ernussflips sowie ein frischgebackener Zitronenkuchen zur Verfügung stehen. Ein Baguette muss also her, welches bei der sich verspätenden Damsel per Reisefernsprecher noch rechtzeitig bestellt werden kann. Erleichtert wischt die Wirtin die Schweißperlen von ihrer Stirn – alle Gäste kauen selbstzufrieden, eine Flasche Weißwein wird entkorkt – dem Streitgespräch steht Nichts mehr im Wege. Der von Pizza und romantischen Nächten im Mondschein trällernde Dean Martin wird zum Schweigen gebracht, und nach einem selbstgefälligen „Auf Uns“, eröffnet die Gastgeberin die Debatte.

Gamsel erklärt, dass eine kurzfristige innige Vertrautheit zwischen völlig Fremden nicht unüblich sei. Zum Beispiel in der Schutzatmosphäre eines Seminars. Der scheinbar urteilsfreie Rahmen bedingt die rasche Entfaltung von Vertrauen und Offenheit: die beiden Helden unserer Kurzgeschichte begegnen sich in einem nicht unähnlichen kontextfreien Umfeld– märchenhafte Ideale erscheinen im Nebelschleier der Weißen Nächte an der Newa verheißungsvoll, während das Reale diffuser, die Konturen der Wirklichkeit samt scharfem Urteilvermögen, den Vorurteilen und verzerrten Annahmen, verschwommener, weicher und die Projektionsfläche umso brauchbarer wird.

Meine Mindmap ist Makulatur: erneut gewinne ich keinen Blumentopf mit meinen Interpretationen. Nur die im Vorgespräch mit Steffsel hastig überflogene Theorie der Psychoanalyse liefert einige Belege für die Idee der Mär: Vor der durch die meteorologische Verhältnisse der Weißen Nächte bedingten surrealen Kulisse sucht der manisch-depressive (tragische) Held das romantische Ideal der reinen Unschuld. Die verzweifelte, an ihre blinde Oma (Drache) „gekettete“ Heldin, bangt, ihre Unschuld dämlich aufs Spiel gesetzt zu haben. Am Rande des Nervenzusammenbruchs schmachtet sie nach der befreienden Rettung durch den Prinzen (beinahe Erstbeste). Der Erlöser (etwas überrumpelt) veranlasst ahnungslos die erhoffte Befreiung (ansehnlicher Tollpatsch).

Klischees, Schablonen, Stereotypen – das künstliche Melodrama strapaziert viel eher die Nerven, als dass es das Mitgefühl weckt: und ich dachte, Frau Roßbarcher bliebe auf Ewig der Champion des Geistlosen.